なぜ人は辞めるのか?時間と努力が実を結ぶ人財施策

■先週の週末は、ゆっくりと充電できました。

毎月恒例のお墓参り、振り返りとこれからの

諸準備。そして、大汗を流して心身を整える

ことができました。

お墓参りは、妻とともに、手をあわせてお参り

できることを心から感謝できる幸せな時間です。

■人手不足による、業務や経営への圧迫は、日を

追うごとにその厳しさを増してきています。東京

商工リサーチが9月8日に発表した2025年8月

の全国企業倒産状況の概要は以下のとおりです。

・倒産件数は805件。前年同月比で11.3%増加

・「人手不足」関連倒産は23件

・「人件費高騰」によるものが3倍に増加

今回は、私たち中小企業がこの状況に対応するた

めの方策について考えてみます。

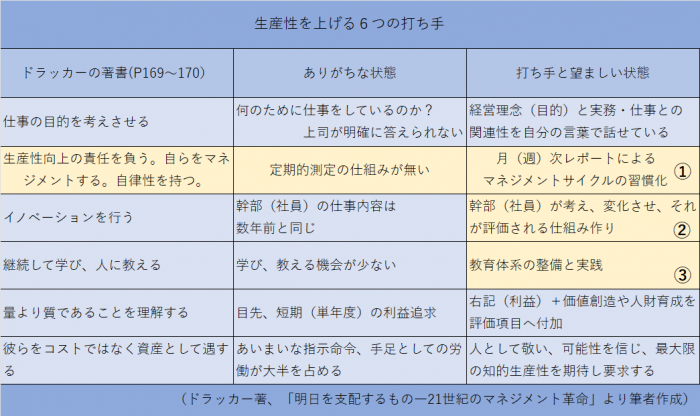

■下表は2024年1月に『人手不足問題への対処』

と題して本欄でご紹介した際に使用しました。

ドラッカーの著した『明日を支配するもの―21

世紀のマネジメント革命』で述べられていること

を抽出し、筆者からみた実際にありがちな状態を

整理した上で、望ましい状態と打ち手を示したも

のです。

この表を作成した目的は、今働いてくれている人

たちはもとより、これから働いて欲しい人たちに

とって、魅力的な待遇の源泉となる粗利益を増大

し、生産性を上げるためでした。

■今回は、この基本思想をベースに

「採用後の人財定着」というテーマに焦点を

当てて考えていきます。

一般的な中小企業では、採用活動には多くの時間

労力、費用を費やしている一方で、せっかく採用

した人財の定着に向けた取り組みについては、そ

の比重が半分以下にとどまっているのが現状では

ないでしょうか。

■採用後の人財定着について、

重要となる指標が、(転職的)離職率です。

ご存じの方も多いと思いますが、離職率は以下の

数式で算出します。

期中離職者÷期首人員数

(転職的)としているのは、転居や定年など、

やむを得ない理由による者を離職者の中から

差し引いた数字を用いるからです。

■この離職率を全社~部門別~現場別で毎月測定

することが、先に示した表の黄色の網かけ部分、

<定期的測定の仕組みが無い<を<有る>に変化

させ、人財定着の第1歩になります。

その数字を月(週)次レポートにより、マネジメ

ントサイクルを定例化することをモニタリングと

いいます。(表①部分)

■モニタリングを続けていくと、数字は正直です

から、今まで漫然と「人が足りません」と言って

いた<真因>が明らかになってきます。

このプロセスで大切なことは幹部(社員)が考え

その<真因>を見つけ出すことです。(表②部分)

なぜなら、自分たちで見出した課題だからこそ、

その後の改善活動に本気で取り組むことができる

からです。

筆者の経験では、<真因>の改善で離職率は5%

以上改善できる可能性があります。

■<真因>ならびに、その改善内容は会社によっ

て異なりますが、

それが評価される仕組み作り(表②部分)と、

教育体系の整備と実践(表③部分)に

その対象範囲が、展開していくことは、各社共通

です。

ここまで、深刻化する人手不足への対処として、

私たち中小企業が、スグに取り組め、効果の出や

すい事例をご紹介しました。

この取り組みは、すぐに結果が出るものではなく

時間と継続的な努力を要します。

しかし、この地道な取り組みこそが、社員一人

ひとりを「人財」へと育て、評価や教育体制など

会社を支える強固な「仕組みづくり」へとつなが

る、会社全体を強くする着実な方法だと信じてい

ます。

以上、最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

今日も、皆さまにとって、

最幸の一日になりますように。

日々是新 春木清隆

―――――――――――――――――――――

「子曰、譬如爲山、未成一簣、止吾止也。」

「どんなにゆっくり進んでも構わない、止まりさえしなければ。」

孔子((思想家 紀元前551年 ~ 紀元前479年)

―――――――――――――――――――――