中小企業が「人手不足」を乗り越える3層対策

■先週は、日曜日の伊豆高原での合宿研修に始ま

り、平日は、静岡県~兵庫県などで顧問業務を行

い、週末の土曜日には、湘南で30代の後継者の

方と合宿を行う一週間でした。

翌日の日曜日には、妻と一緒に映画『国宝』を鑑

賞しました。

同じ映画を二度観ることは滅多にありませんが、

観終わったあとに、上映時間と同じ3時間ほど、

妻と感想を語り合うことができ、とても楽しく

豊かな時間を過ごせました。

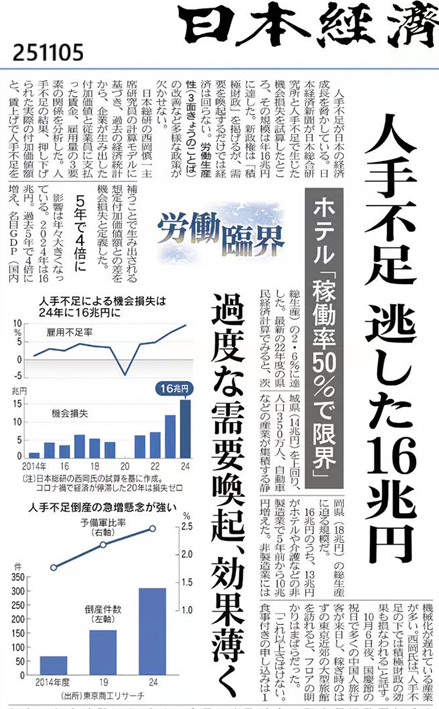

■11月9日の日経朝刊に「労働臨界」と題した

特集記事が掲載されていました。その内容は、

深刻な人手不足が日本の経済成長を大きく阻害し

ており、人手不足による機会損失額は年間16兆

円に達しているということでした。

日経新聞は16兆円とマクロの数字について解説

していますが、私たち中小企業にとっては、

「人手不足」とそれによる機会損失が大きな悩み

のタネです。

■実際、私たち中小企業が該当する従業員300人

未満の会社の求人倍率は6.5倍と、求職者一人に

対して、6.5社が採り合いをしている状況です。

求人倍率6.5倍ということは、求人を7回打てば

一人の採用が可能である。こととは違います。

現実は、諸条件の良い会社1~2社が人を採り続

け、以外の3~7社は採用ゼロが続くことを意味

します。

今回は、中小企業にとって実効性のある「人手不

足対策」を過去本欄で取り上げた内容をベースに

ご紹介してまいります。

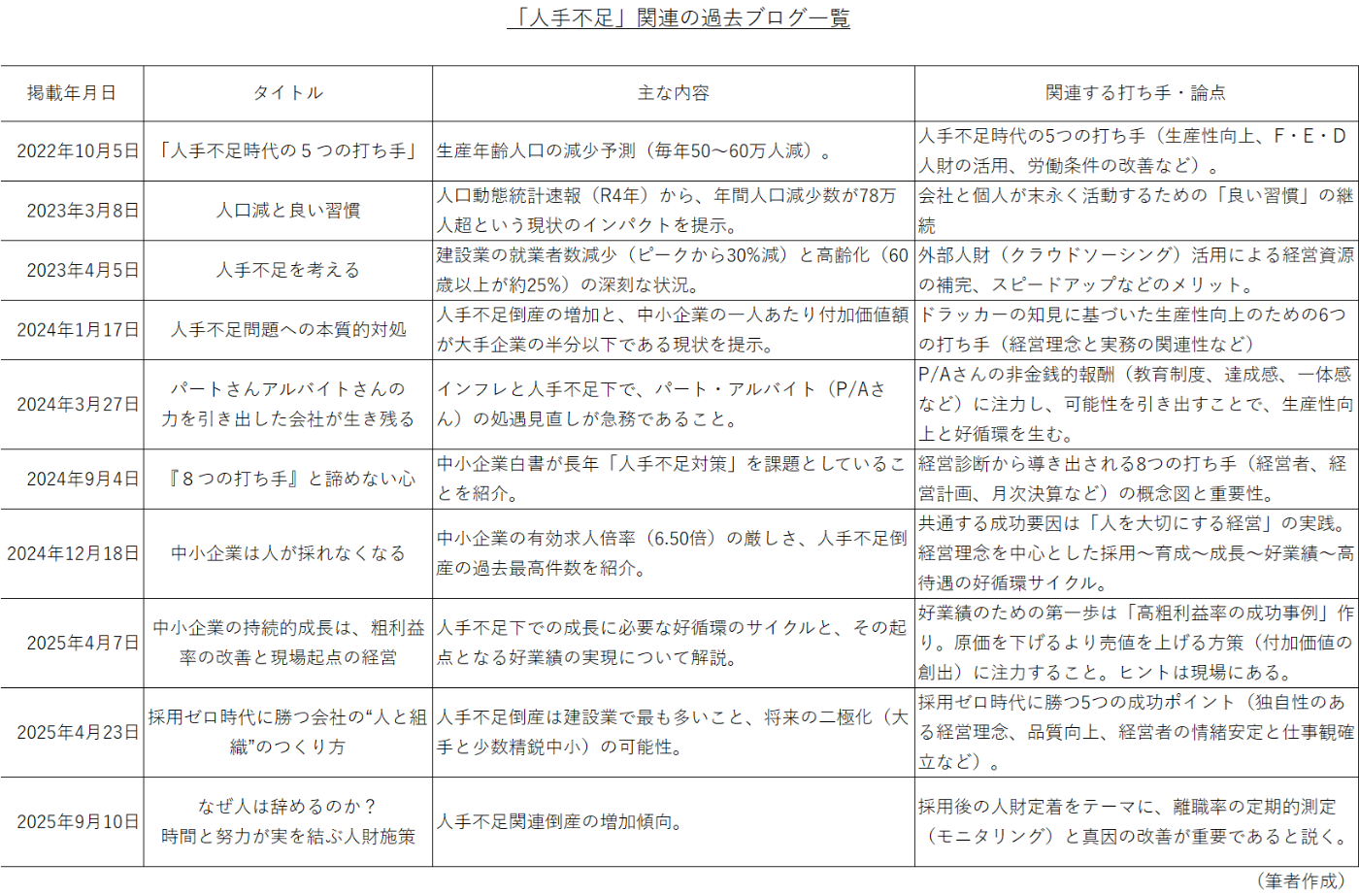

■本欄の過去記事で、「人手不足対策」について

考察したものは下表のとおりです。

これらのブログでは、私たち中小企業が「働く人

に選ばれ」、持続的な成長をするための3つの層

と、それを貫く好循環サイクル(下図)について

述べています。

この好循環サイクルの中心にあるのは、経営理念

の理解・実践・浸透で、「人を大切にする経営」

です。

このサイクルでは、「採用」した人を「辞めない

ように育成」し、「成長」した人が「好業績」を

生み出し、「高待遇」につなげるサイクルを示し

ています。

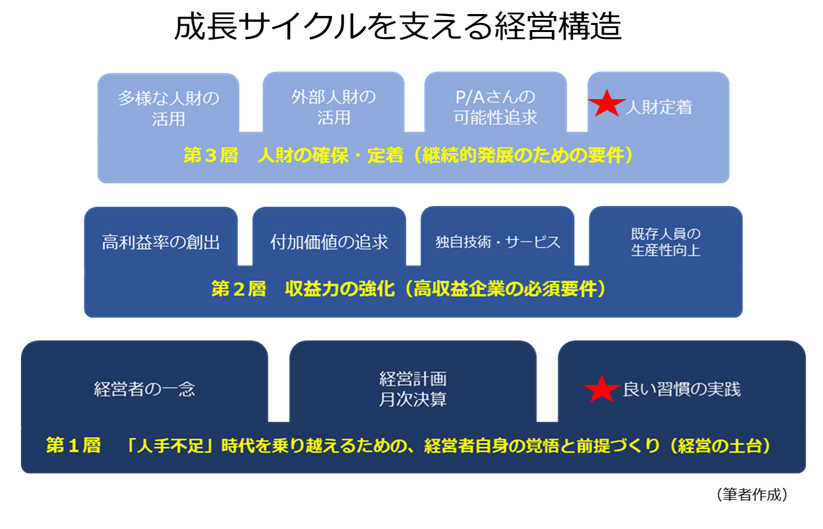

■つぎに持続的な成長をするための3つの層は、

下図のように3層構造になっています。

3層はその重要度順に示しており、

第1層が、経営の土台となる「人手不足」時代を

乗り越えるための、経営者自身の覚悟と前提づく

り。

第2層が、高収益企業の必須要件となる収益力の

強化。

第3層が、継続的発展のための要件となる人財の

確保・定着について示しています。

■各項目の詳細は、先にご紹介した以前の本欄で

述べていますが、ここで改めて★良い習慣の実践

と★人財定着について解説します。

★良い習慣の実践とは、5Sの徹底と、提供品質

のたゆまぬ向上、そして(経営)計画と実績の差

異分析です。

★人財定着は、離職率を全社・部門別で毎月測定

し、その真因を幹部が突き止め、改善することで

定着率を向上させる取り組みです。

■求人倍率6.5倍という採用環境は、中小企業に

とって待ったなしの危機で、人が採れずに廃業と

いう現実に直面していることを意味します。

この難局を乗り越える鍵は、

「経営理念の理解・実践・浸透」を中心とする

「人を大切にする経営」、すなわち好循環サイク

ルを回し続けることです。

「良い習慣」や「離職率の測定・改善」は経営者

の一念を要し、時間がかかりますが、継続すれば

必ず社員の成長となり、会社を強くする「仕組み

づくり」につながります。

この危機を「ピンチはチャンス」と捉え直し、

「働く人に選ばれる会社」を目指して、共に進ん

でいきましょう!

以上、最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

今日も、皆さまにとって、

最幸の一日になりますように。

日々是新 春木清隆

―――――――――――――――――――――

「組織は、人を惹きつけ、引き止められなければならない。彼らを認め、報い、動機づけられなければならない。」

ピーター・ドラッカー

(経営学者 1909~2005年)

―――――――――――――――――――――